Interview

Pour cet expert, la sécurité des véhicules à hydrogène est à revoir

Mis à jour le 30.11.2022 à 20:06

Nous avions déjà rencontré en septembre dernier Marc Mouthon. Il était l’un des 2 intervenants experts au premier module consacré à l’hydrogène par Energy Formation. Son discours sur la sécurité concernant la mobilité H2 nous avait interpelé. Au point de vouloir en savoir davantage.

Qui de mieux pour parler de la sécurité dans les véhicules à hydrogène qu’un personnage détonant qui fait autorité dans le domaine ? Dans ce cas, Marc Mouthon est la bonne personne. Après avoir été artisan installateur de systèmes GPL dès le milieu des années 1980, il s’est consacré à la formation. D’abord pour rendre service au personnel chargé de la maintenance d’engins de manutention. Puis, dès 1993, comme vacataire et en libéral, rapidement intégré au GNFA (Groupement national pour la formation automobile) né 2 ans plus tard.

Sapeur-pompier volontaire expert, et décoré de la médaille d’or de la sécurité intérieure, il a formé aux interventions sur les véhicules à énergies alternatives les SDIS (Services départementaux d’incendie et de secours) de la plupart des départements français. Ayant brûlé plus de 1 000 véhicules pour des expérimentations au titre de la sécurité et de la formation, il a participé très concrètement et activement au développement de la mobilité GPL et GNV. Tout cela, nous vous invitons à le retrouver dans une interview spécifique publiée tout dernièrement sur le site de Gaz Mobilité.

C’est en particulier grâce à Marc Mouthon si les réservoirs des voitures au GPL ont gagné une soupape qui libère le produit en cas de surpression et qu’une redondance des dispositifs de sécurité existe aujourd’hui en France sur les modèles en acier conçus pour le GNV.

« Avec quelques aménagements, on a fait un copier/coller du règlement européen R67 qui concerne le GPL, pour obtenir le R110 dédié au GNV. Le R134 pour l’hydrogène est imparfait. Il y a beaucoup de choses à améliorer. Il va maintenant falloir transposer à la mobilité hydrogène les leçons apprises lors des essais effectués avec le GNV », explique-t-il.

« On peut utiliser une marguerite pour mieux diffuser, ce qui réduit l’impact des flammes. Avec des réservoirs d’hydrogène prévus pour 350 bars, le rayon n’est plus que de 2 mètres. Selon l’orientation, le véhicule amortit les rejets », compare-t-il. « Le capotage fait aussi la différence, car il impacte la direction et la puissance des jets. Aujourd’hui, c’est le réservoir nu qui fait l’objet d’une homologation. Il faudrait que ce soit le système complet comprenant le capotage », assure-t-il.

« La chaleur dégagée est beaucoup moins importante avec l’hydrogène. À l’éclatement, le réservoir est propulsé mais pas détruit. Vous le retrouvez seulement percé à un bout avec le l’hydrogène à 350 bars. A 700 bars, il ressort plus abîmé, mais il est toujours là. A cette pression, il faut un peu plus de temps avant l’éclatement, de l’ordre de 5 minutes et demi », oppose-t-il.

Comment expliquer cela ? « C’est la taille de la molécule qui est en cause. Pour bien le faire comprendre, lors de mes formations, j’évoque un tigre pour l’hydrogène et un éléphant pour le GNV. S’ils doivent sortir d’urgence d’un magasin, l’éléphant va casser toute la vitrine, quand le tigre pourra passer par la porte en faisant de bien moindres dégâts », nous répond-il. Ce qui signifie que, par rapport au GNV, l’éclatement d’un réservoir d’hydrogène serait moins destructeur pour le véhicule et potentiellement moins dangereux pour les secours en cas d’incendie ? « En quelque sorte, oui », admet-il.

« Les 3 réservoirs de la Toyota Mirai, par exemple, n’ont chacun qu’un seul TPRD qui fait office de fusible. Sur le plus grand, situé longitudinalement et au centre du véhicule, la vanne et son TPRD sont à l’arrière. Si un incendie se déclare à l’avant de la voiture et s’y cantonne, par exemple du fait du sens du vent comme le mistral, le réservoir éclatera très probablement », prévient-il.

Est-ce pareil sur le Hyundai Nexo ? « Je ne sais pas encore. Il faut au minimum un dispositif de sécurité à chaque bout du réservoir. Et même au milieu si nécessaire, comme sur les bus GNV. Le surcoût sur le papier ne serait pas important, mais de nombreux contenants n’ont pas été conçus pour cela », rétorque-t-il. « On ne brûle pas des voitures dans les banlieues de Pékin, Tokyo ou Séoul. Mais en France, si. C’est pourquoi le volet sécuritaire n’est pas à négliger », martèle notre interlocuteur.

« Si on place une vanne manuelle, c’est pour isoler le circuit. Mais on rencontre des installations où l’électrovanne est située entre le réservoir et la vanne manuelle. Il y a donc toujours un composant sous pression - l’électrovanne HP - lorsque la vanne d’isolement est fermée pour consignation du circuit », explique-t-il.

« On trouve aussi des systèmes où le détendeur est placé entre la vanne manuelle et l’électrovanne. Ce n’est pas bon non plus. Car si le détendeur est défaillant, sa soupape de surpression peut vider le réservoir », ajoute-t-il. « Ces 2 mauvais montages se retrouvent sur des systèmes qui sont homologués. Ils sont dangereux, mais pourtant conformes à la réglementation. Il y a là un manque de bon sens en matière de conception », souligne le formateur qui a inclut l’hydrogène à ses sessions il y a maintenant 10 ans.

« Si on supprime l’hydrogène liquide des fusées, ce n’est pas pour l’utiliser sur les camions. Des constructeurs travaillent sur le sujet, surtout parce qu’ils ont reçu des subventions pour ça. J’avais prévu pour 2020, lors des journées techniques organisées par le SDIS 86, une démonstration de fuite avec inflammation d’hydrogène liquide. Mais la Covid-19 n’a pas permis de le faire alors », poursuit-il.

« J’ai de nouvelles demandes en formation H2, pour des interventions sur les circuits et les composants, notamment quand ils sont dégradés du fait d’un accident ou de leur fin de vie. J’ai déjà eu le plaisir d’animer des stages pour Volvo Trucks, les taxis Hype, Eneria, Energy Explorer, Mercedes. Et prochainement pour la ville de Paris, Iveco et Axa. Mais c’est en partenariat avec Energy Formation que je vais animer mes futures formations au sujet de l’hydrogène », conclut-il.

H2-Mobile et moi-même remercions beaucoup Marc Mouthon pour sa réactivité et le temps qu’il nous a consacré.

Qui de mieux pour parler de la sécurité dans les véhicules à hydrogène qu’un personnage détonant qui fait autorité dans le domaine ? Dans ce cas, Marc Mouthon est la bonne personne. Après avoir été artisan installateur de systèmes GPL dès le milieu des années 1980, il s’est consacré à la formation. D’abord pour rendre service au personnel chargé de la maintenance d’engins de manutention. Puis, dès 1993, comme vacataire et en libéral, rapidement intégré au GNFA (Groupement national pour la formation automobile) né 2 ans plus tard.

Sapeur-pompier volontaire expert, et décoré de la médaille d’or de la sécurité intérieure, il a formé aux interventions sur les véhicules à énergies alternatives les SDIS (Services départementaux d’incendie et de secours) de la plupart des départements français. Ayant brûlé plus de 1 000 véhicules pour des expérimentations au titre de la sécurité et de la formation, il a participé très concrètement et activement au développement de la mobilité GPL et GNV. Tout cela, nous vous invitons à le retrouver dans une interview spécifique publiée tout dernièrement sur le site de Gaz Mobilité.

Transposer les textes à l’hydrogène

Que de chemin parcouru au niveau de la sécurité des véhicules au gaz depuis l’arrêté de 1964 : « Le texte prévoyait pour le GNV une vanne vite-vite à actionner en cas d’incendie. Il fallait alors se coucher sous la voiture en flamme et ouvrir cette vanne afin de libérer le gaz ».C’est en particulier grâce à Marc Mouthon si les réservoirs des voitures au GPL ont gagné une soupape qui libère le produit en cas de surpression et qu’une redondance des dispositifs de sécurité existe aujourd’hui en France sur les modèles en acier conçus pour le GNV.

« Avec quelques aménagements, on a fait un copier/coller du règlement européen R67 qui concerne le GPL, pour obtenir le R110 dédié au GNV. Le R134 pour l’hydrogène est imparfait. Il y a beaucoup de choses à améliorer. Il va maintenant falloir transposer à la mobilité hydrogène les leçons apprises lors des essais effectués avec le GNV », explique-t-il.

Diffusion et capotage

« Il est important de bien réfléchir aux systèmes de sécurité qui libèrent les gaz en cas d’incendie. J’ai l’exemple de celui d’une benne à ordures GNV avec une sortie latérale. La flamme a atteint 10 mètres. Même si l’expulsion du gaz n’a été que de courte durée, elle a été suffisante pour ruiner la galerie d’un artiste peintre qui se trouvait au bas de l’immeuble tout à côté », illustre-t-il.« On peut utiliser une marguerite pour mieux diffuser, ce qui réduit l’impact des flammes. Avec des réservoirs d’hydrogène prévus pour 350 bars, le rayon n’est plus que de 2 mètres. Selon l’orientation, le véhicule amortit les rejets », compare-t-il. « Le capotage fait aussi la différence, car il impacte la direction et la puissance des jets. Aujourd’hui, c’est le réservoir nu qui fait l’objet d’une homologation. Il faudrait que ce soit le système complet comprenant le capotage », assure-t-il.

Le tigre et l’éléphant

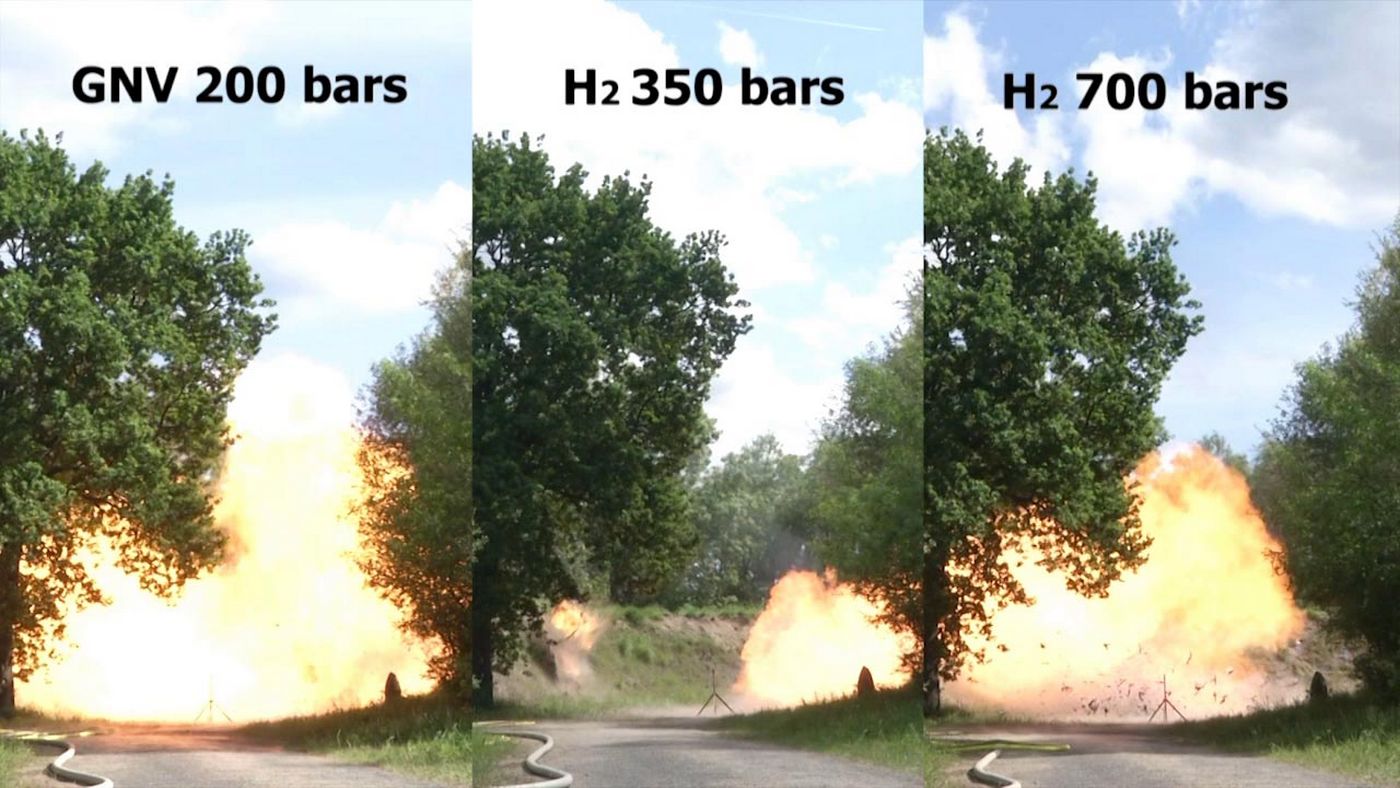

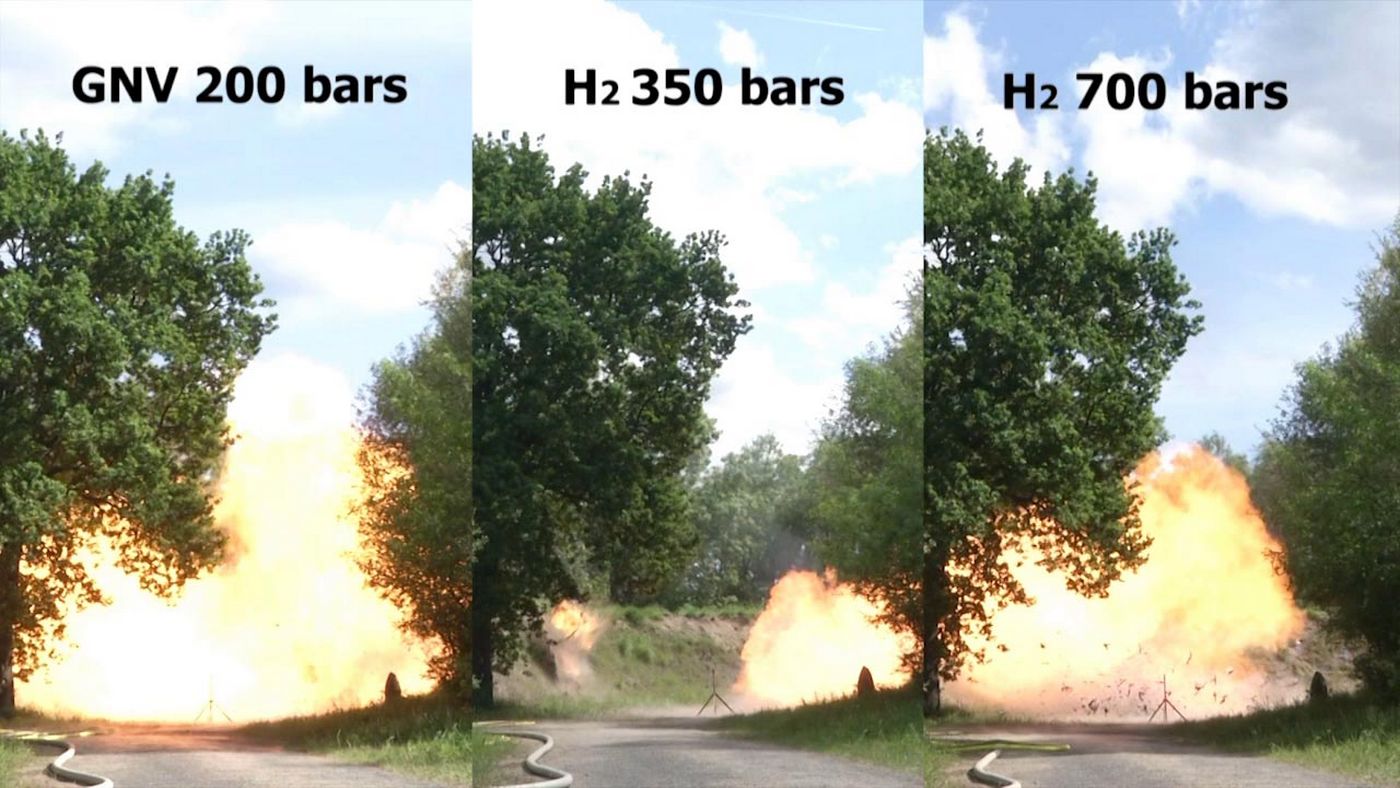

« L’éclatement des réservoirs GNV et hydrogène est très différent. Pour mes formations, j’ai effectué des comparaisons sur des modèles non sécurisés avec du GNV à 200 bars, de l’hydrogène à 350 et à 700 bars. Avec le gaz naturel, la caméra thermique s’affole et le réservoir est entièrement disloqué au bout d’un peu plus de 4 minutes, sans flamme, ou avec une boule de feu. Il n’en reste plus rien », expose Marc Mouthon.

« La chaleur dégagée est beaucoup moins importante avec l’hydrogène. À l’éclatement, le réservoir est propulsé mais pas détruit. Vous le retrouvez seulement percé à un bout avec le l’hydrogène à 350 bars. A 700 bars, il ressort plus abîmé, mais il est toujours là. A cette pression, il faut un peu plus de temps avant l’éclatement, de l’ordre de 5 minutes et demi », oppose-t-il.

Comment expliquer cela ? « C’est la taille de la molécule qui est en cause. Pour bien le faire comprendre, lors de mes formations, j’évoque un tigre pour l’hydrogène et un éléphant pour le GNV. S’ils doivent sortir d’urgence d’un magasin, l’éléphant va casser toute la vitrine, quand le tigre pourra passer par la porte en faisant de bien moindres dégâts », nous répond-il. Ce qui signifie que, par rapport au GNV, l’éclatement d’un réservoir d’hydrogène serait moins destructeur pour le véhicule et potentiellement moins dangereux pour les secours en cas d’incendie ? « En quelque sorte, oui », admet-il.

Eclatement d'un réservoir d'hydrogène

Le cas de la Toyota Mirai

Marc Mouthon a repris son bâton de pèlerin pour mettre en garde contre les failles de sécurité que l’on trouve déjà sur les véhicules hydrogène, et en particulier sur la Toyota Mirai. « Actuellement, la réglementation minimise les risques et les besoins de sécurité. Elle a été rédigée un peu comme un compromis pour plaire à un peu tout l’écosystème. La R134 permet d’homologuer des composants qui ne devraient pas l’être », affirme-t-il.« Les 3 réservoirs de la Toyota Mirai, par exemple, n’ont chacun qu’un seul TPRD qui fait office de fusible. Sur le plus grand, situé longitudinalement et au centre du véhicule, la vanne et son TPRD sont à l’arrière. Si un incendie se déclare à l’avant de la voiture et s’y cantonne, par exemple du fait du sens du vent comme le mistral, le réservoir éclatera très probablement », prévient-il.

Est-ce pareil sur le Hyundai Nexo ? « Je ne sais pas encore. Il faut au minimum un dispositif de sécurité à chaque bout du réservoir. Et même au milieu si nécessaire, comme sur les bus GNV. Le surcoût sur le papier ne serait pas important, mais de nombreux contenants n’ont pas été conçus pour cela », rétorque-t-il. « On ne brûle pas des voitures dans les banlieues de Pékin, Tokyo ou Séoul. Mais en France, si. C’est pourquoi le volet sécuritaire n’est pas à négliger », martèle notre interlocuteur.

Une disposition des composants à respecter

« Il y a des erreurs graves aussi concernant la conception des composants. Ainsi avec les vannes haute pression. Ces erreurs sont arrivées par des startups et ont été ensuite reproduites par des constructeurs historiques », rapporte Marc Mouthon.« Si on place une vanne manuelle, c’est pour isoler le circuit. Mais on rencontre des installations où l’électrovanne est située entre le réservoir et la vanne manuelle. Il y a donc toujours un composant sous pression - l’électrovanne HP - lorsque la vanne d’isolement est fermée pour consignation du circuit », explique-t-il.

« On trouve aussi des systèmes où le détendeur est placé entre la vanne manuelle et l’électrovanne. Ce n’est pas bon non plus. Car si le détendeur est défaillant, sa soupape de surpression peut vider le réservoir », ajoute-t-il. « Ces 2 mauvais montages se retrouvent sur des systèmes qui sont homologués. Ils sont dangereux, mais pourtant conformes à la réglementation. Il y a là un manque de bon sens en matière de conception », souligne le formateur qui a inclut l’hydrogène à ses sessions il y a maintenant 10 ans.

Quelles formes d’hydrogène pour la mobilité ?

« Je suis assez dubitatif sur l’hydrogène utilisé dans les moteurs thermiques. Tout d’abord parce qu’il va y avoir une formation d’oxydes d’azote qui imposerait le recours à un produit comme l’Adblue. Le GNV/bioGNV est plus approprié pour cela, car il contient 3 fois plus d’énergie par volume. En revanche, les gaz de synthèse sont un gros vecteur pour le développement de l’hydrogène vert », évalue Marc Mouthon.« Si on supprime l’hydrogène liquide des fusées, ce n’est pas pour l’utiliser sur les camions. Des constructeurs travaillent sur le sujet, surtout parce qu’ils ont reçu des subventions pour ça. J’avais prévu pour 2020, lors des journées techniques organisées par le SDIS 86, une démonstration de fuite avec inflammation d’hydrogène liquide. Mais la Covid-19 n’a pas permis de le faire alors », poursuit-il.

« J’ai de nouvelles demandes en formation H2, pour des interventions sur les circuits et les composants, notamment quand ils sont dégradés du fait d’un accident ou de leur fin de vie. J’ai déjà eu le plaisir d’animer des stages pour Volvo Trucks, les taxis Hype, Eneria, Energy Explorer, Mercedes. Et prochainement pour la ville de Paris, Iveco et Axa. Mais c’est en partenariat avec Energy Formation que je vais animer mes futures formations au sujet de l’hydrogène », conclut-il.

H2-Mobile et moi-même remercions beaucoup Marc Mouthon pour sa réactivité et le temps qu’il nous a consacré.